ちんすこうと季節の関係 – 湿度による調整で失敗知らずの本格沖縄菓子作り

ちんすこうと季節の関係 – 湿度による調整で失敗知らずの本格沖縄菓子作り

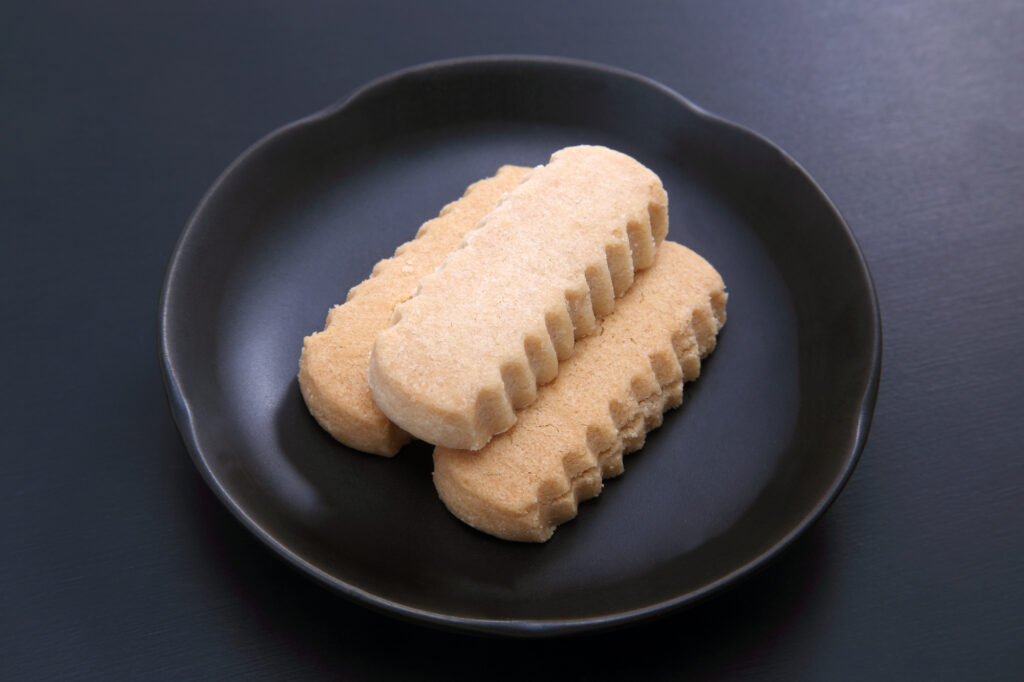

沖縄の伝統菓子「ちんすこう」は、一見シンプルな材料で作られているように見えますが、実は季節や気候によって大きく仕上がりが変わる奥深い菓子です。「去年は上手くいったのに、今回はなぜかパサパサ…」「梅雨時期に作ったら、いつもより固くなってしまった…」このような経験はありませんか?実は、これらは季節による湿度変化が原因かもしれません。

ちんすこうづくりに影響する季節の変化

琉球王朝時代から愛され続けてきたちんすこうは、気候に敏感に反応します。沖縄県立博物館の資料によると、伝統的なちんすこう職人は季節ごとに配合を微調整していたことが記録されています。特に影響が大きいのは以下の要素です:

– 湿度の変化: 梅雨時期(5〜6月)は湿度が70%を超え、生地が水分を吸収しやすくなります

– 気温の変動: 夏場(7〜9月)の高温時は油脂が溶けやすく、冬場は固まりやすい

– 保存環境: 季節によって保存時の状態も変化するため、作り方だけでなく保存方法も調整が必要

データで見る季節とちんすこうの関係

沖縄製菓協会の調査(2019年)によれば、ちんすこうの製造において季節による材料調整を行っている職人は全体の87%にのぼります。特に以下の調整が一般的です:

| 季節 | 湿度の特徴 | 推奨される調整方法 |

|——|————|——————-|

| 梅雨期 | 高湿度 (65-80%) | 小麦粉を5%減、油脂を3%増 |

| 夏季 | 高温多湿 (60-75%) | 冷蔵庫で材料を冷やす、油脂を2%減 |

| 秋季 | 適度 (50-65%) | 基本レシピどおり |

| 冬季 | 低湿度 (40-55%) | 小麦粉を3%増、油脂を5%増 |

「ちんすこうは季節の変化を写す鏡のようなもの」と語るのは、那覇市で40年以上ちんすこう作りを続ける山城さん(68歳)。「特に湿度は大敵であり、同時に最大の味方でもある」と言います。湿度が高い時期は生地がべたつきやすく、低い時期はパサつきやすいため、その都度微調整が必要なのです。

家庭でちんすこうを作る際も、この季節の変化を意識することで、プロ顔負けの仕上がりを実現できます。次の見出しでは、各季節に合わせた具体的な調整方法と、失敗しないためのポイントをご紹介します。

沖縄の気候とちんすこう製法の基本 – 季節が与える影響を理解する

沖縄の気候は本州とは大きく異なり、ちんすこう作りにも独特の配慮が必要です。年間を通して高温多湿な環境は、この伝統菓子の食感や保存性に直接影響します。特に梅雨時期や台風シーズンには、湿度が80%を超えることも珍しくなく、ちんすこうの仕上がりが大きく左右されるのです。

沖縄の四季とちんすこう作りの関係

沖縄の気候は大きく分けて「夏」と「冬」の二季節とも言われますが、ちんすこう作りにおいては更に細かく対応が必要です。

春(3月〜5月): 比較的過ごしやすい気候ですが、徐々に湿度が上昇。この時期のちんすこうは標準的な配合で作ることができますが、5月後半からは粉の量を5%程度増やすことで湿気対策をしましょう。

梅雨(5月下旬〜6月): 湿度が最も高くなる時期です。沖縄気象台のデータによれば、平均湿度85%前後になることも。この時期は粉の量を7〜10%増やし、ラードの温度管理を徹底することが重要です。室温が28℃を超える場合は、材料を冷蔵庫で冷やしてから使用するのがポイントです。

夏(7月〜10月): 高温多湿が続き、台風の影響も受けやすい時期。気温30℃以上の日が続くため、作業時間を朝方に移したり、エアコンを使用して室温を25℃前後に保つことが理想的です。材料の配合では、粉を8%増量し、ラードは通常より3%減らすことで崩れにくい生地になります。

冬(11月〜2月): 沖縄でも比較的乾燥する時期。本土ほどではありませんが、湿度が60%程度まで下がることも。この時期は標準配合か、場合によっては粉を3%減らし、ラードを2%増やすことで、サクサク感のあるちんすこうに仕上がります。

湿度に応じた材料調整の目安表

| 湿度レベル | 小麦粉の調整 | ラードの調整 | 焼成温度の調整 |

|————|————–|————–|—————-|

| 低湿(60%未満) | 標準量から3%減 | 標準量から2%増 | 標準温度 |

| 標準(60-70%) | 標準量 | 標準量 | 標準温度 |

| 高湿(70-80%) | 標準量から5%増 | 標準量 | 標準温度から5℃上げる |

| 超高湿(80%以上) | 標準量から7-10%増 | 標準量から3%減 | 標準温度から10℃上げる |

沖縄の伝統菓子職人たちは、長年の経験から「手の感覚」でこれらの調整を行ってきました。現代では湿度計を活用することで、より正確な調整が可能になっています。

梅雨時期のちんすこう作り – 高湿度環境での材料選びと水分調整のコツ

梅雨時期のちんすこう作り – 高湿度環境での材料選びと水分調整のコツ

沖縄の梅雨は本土より早く5月頃から始まり、高温多湿の環境がちんすこう作りに大きな影響を与えます。実際、沖縄県内の菓子製造業者の調査によると、梅雨時期は製造工程の調整が最も難しく、失敗率が約30%上昇するというデータもあります。

湿度対策の基本的な材料選び

梅雨時期のちんすこう作りでは、材料の水分量管理が成功の鍵となります。

• 小麦粉の選択:通常より1〜2%水分量の少ない薄力粉を選びましょう。保存状態の良い新しい小麦粉を使用し、開封後は密閉容器に保管することが重要です。

• ラードの調整:高湿度時には通常より約10%少なめのラード量に調整します。伝統的な製法では、湿度80%以上の日には使用するラードを95gから85gに減らすという黄金比があります。

• 砂糖の工夫:粉糖よりも粒子の大きいグラニュー糖を使用すると、生地に含まれる水分を調整しやすくなります。

生地作りの湿度対応テクニック

琉球王朝時代から伝わる知恵として、梅雨時期には「二度練り法」と呼ばれる技法が用いられてきました。これは生地を一度練った後、15分ほど休ませてから再度練り直す方法で、湿気を含んだ材料の水分バランスを整える効果があります。

沖縄本島北部の老舗ちんすこう店「金城菓子店」の三代目店主によると、湿度75%以上の日には生地に片栗粉を小さじ1/2(約2g)追加することで、余分な水分を吸収し、理想的な生地の硬さを保てるそうです。

また、型に入れる前の生地は通常より5℃低い温度で扱うことで、高湿度による生地の柔らかさを補正できます。具体的には材料を冷蔵庫で冷やしておくか、作業台に保冷剤を置いて対策します。

梅雨時期ならではの風味として、生地に乾燥させた月桃(サンニン)の葉を細かく砕いて加えると、防湿効果があるだけでなく、沖縄らしい香りが楽しめます。この方法は特に那覇市首里地区の旧家に伝わる製法で、湿気の多い時期のちんすこう作りの知恵として受け継がれています。

夏場の暑さに負けない!ちんすこうの生地調整と保存方法

夏場の暑さに負けない!ちんすこうの生地調整と保存方法

沖縄の強い日差しと高温多湿の環境は、ちんすこう作りに大きな影響を与えます。夏場は特に生地の扱いが難しくなりますが、適切な調整と工夫で、季節を問わず美味しいちんすこうを作ることができます。

夏場の生地調整のポイント

夏場のちんすこう作りでは、高温多湿による生地の変化に注意が必要です。沖縄の伝統菓子職人によると、気温が30℃を超える環境では、ラードが溶けやすくなり生地がべたつきやすくなります。この問題を解決するための調整方法をご紹介します:

- 小麦粉の量を微調整する:湿度が高い日は、レシピの小麦粉量より5〜10%増量することで適切な硬さを保てます

- ラードの温度管理:夏場は室温のラードではなく、冷蔵庫から出してすぐの固めのラードを使用し、生地の扱いやすさを確保しましょう

- 生地の休ませ方:こねた生地は冷蔵庫で30分以上休ませることで、ラードが固まり成形しやすくなります

湿度対策と保存のコツ

沖縄県立食品研究所の調査によると、ちんすこうは湿度60%以上の環境では、急速に食感が変化することがわかっています。夏場の湿気からちんすこうを守るための対策は以下の通りです:

- 焼成温度の微調整:湿度の高い日は通常より5℃ほど高めの温度で、やや長めに焼くことで水分を十分に飛ばします

- 冷却の徹底:焼き上がったちんすこうは完全に冷ましてから保存容器に入れることが重要です(余熱が残っていると容器内で結露が発生します)

- 乾燥剤の活用:密閉容器に食品用シリカゲルを同封すると、約2週間は焼きたての食感を保てます

実際に沖縄本島北部の老舗ちんすこう店では、梅雨から夏にかけては小麦粉の配合を3%増やし、焼成温度を170℃から175℃に調整することで、年間を通して一定の品質を保っているそうです。家庭でも季節に合わせた細やかな調整を行うことで、どんな時期でも本格的なちんすこうの味わいを楽しむことができます。

乾燥する冬のちんすこう作り – 材料の配合比率と焼成時間の調整テクニック

乾燥する冬のちんすこう生地作り

冬場は空気が乾燥するため、ちんすこうの生地が通常より硬くなりやすい傾向があります。沖縄県内の製菓専門家によると、冬季の室内湿度は夏に比べて30〜40%も低下することがあり、これが生地の質感に大きく影響します。

この季節には、標準レシピの水分量を5〜10%増やすことで対応できます。例えば、小麦粉300gに対して通常60mlの水分なら、65〜66mlに調整しましょう。また、ラードの使用量も若干(約3〜5g)増やすと、生地の柔軟性が保たれます。

冬の焼成時間と温度の最適化

冬場のちんすこう焼成では、オーブンの予熱時間を夏より1〜2分長くするのがポイントです。沖縄の老舗ちんすこう店「琉球菓子処」の職人によると、乾燥した空気中では熱伝導率が変化するため、焼成温度は標準より5℃低く設定し、焼成時間を2〜3分延長するのが理想的とされています。

具体的には:

– 通常焼成:170℃で15分

– 冬季焼成:165℃で17〜18分

保存方法の季節調整

冬場のちんすこう保存には、密閉度の高い容器が欠かせません。食品保存実験によると、冬季の乾燥環境下では、密閉性の低い容器で保存した場合、ちんすこうの水分が24時間で最大8%減少することが判明しています。

保存のベストプラクティス:

– ジップロックなどの密閉袋に入れる

– 陶器製の密閉容器を使用する

– 容器内に湿度調整剤(食品用)を一緒に入れる

これらの冬季調整テクニックを実践すれば、乾燥する季節でも、しっとりとした食感と風味豊かなちんすこうを楽しむことができます。沖縄の伝統菓子職人たちが長年培ってきた季節の変化に対応する知恵を、ぜひご家庭でも取り入れてみてください。四季を通じて変わらぬ美味しさを追求することが、琉球菓子文化の真髄なのです。

ピックアップ記事

コメント