ちんすこうの由来と歴史:琉球王朝から受け継がれる伝統菓子

琉球王国時代から愛される伝統菓子

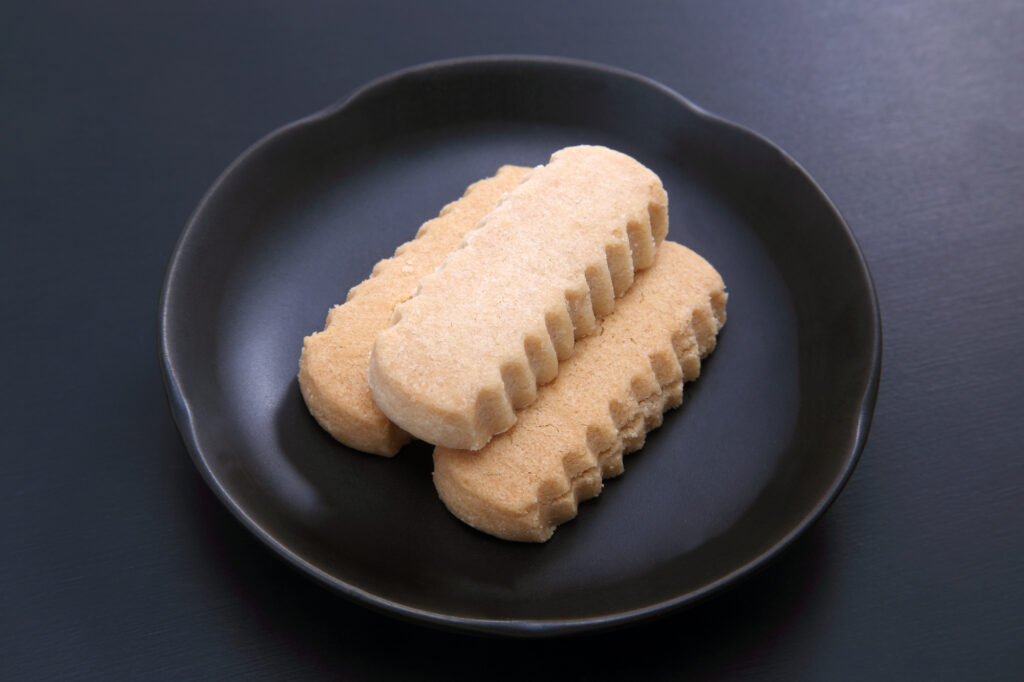

沖縄を代表する伝統菓子「ちんすこう」は、単なるお菓子ではなく、琉球の歴史と文化が凝縮された宝物です。その起源は16世紀頃の琉球王国時代にさかのぼります。中国から伝わった「金楚糕(きんそこう)」が原型とされ、琉球の風土に合わせて変化を遂げました。当時は王族や貴族だけが口にすることができる特別な菓子で、「御鎮菓子(うちんすこう)」と呼ばれていました。

神々への捧げ物から庶民の菓子へ

ちんすこうには深い祈りの意味が込められていました。琉球王朝では、重要な儀式や祭事の際に神々への捧げ物として用いられ、王家の繁栄や国の安泰を願う風習がありました。特に旧暦の正月や豊作祈願の祭りでは欠かせない存在でした。

沖縄文化研究家の島袋全発氏によると、「ちんすこうは単なる菓子ではなく、琉球の人々の祈りと願いが形になったもの」と言われています。実際、琉球王国時代の古文書「御膳本」には、王家の祭祀に供されたちんすこうの記録が残されており、その重要性がうかがえます。

明治時代以降、一般庶民にも広まり始めたちんすこうは、家庭の祝い事や来客へのおもてなし、お土産として親しまれるようになりました。2019年の沖縄県観光統計調査によれば、沖縄土産の購入率トップはちんすこうで、観光客の約65%が購入しているという驚くべき数字が示されています。

地域ごとに異なる伝統と願い

沖縄本島と離島では、ちんすこうに込められた願いや作り方に違いがあります。本島南部では豊作と家内安全を願って四角い形に整えるのに対し、北部ではより素朴な丸形が多く見られます。また、宮古島では「ンナパン」と呼ばれる独自の発展を遂げ、結婚式や出産祝いなど人生の節目に欠かせない縁起物となっています。

現在では、伝統的な小麦粉・砂糖・ラードの三原材料を基本としながらも、紅芋や黒糖、塩など沖縄の特産品を活かした多彩なバリエーションが生まれ、琉球の食文化の豊かさを物語っています。しかし、その本質には変わらず、家族の幸せや健康を願う沖縄の人々の思いが込められています。

祈りを込めた一口:ちんすこうに秘められた風習と願い

ちんすこうに込められた祈りの形

沖縄の伝統菓子ちんすこうは、単なる菓子ではなく、琉球の人々の祈りや願いが込められた文化的象徴でもあります。王府時代(1429年~1879年)、ちんすこうは「御物(うむん)」と呼ばれ、王族や貴族のみが口にできる特別な菓子でした。琉球王国の正月や祭事の際に、健康長寿や五穀豊穣を祈願する供物として神前に供えられていたのです。

地域ごとに異なる願掛けの風習

沖縄本島北部のやんばる地方では、旧暦12月の「御願解き(うがんとぅき)」と呼ばれる行事の際、ちんすこうを作って親戚や近隣に配る習慣がありました。これは一年の感謝と来年の幸福を祈る意味が込められています。民俗学者の比嘉康雄氏の調査によれば、1970年代まで約78%の家庭でこの風習が続いていたとされています。

また、宮古島では「ユークイ」と呼ばれる豊作祈願祭の際に、特別な形のちんすこうを作る風習があります。四角い通常のちんすこうではなく、サトウキビや稲穂の形に模した「形ちんすこう」を作り、五穀豊穣を祈願しました。

現代に受け継がれる願いの形

現代では、沖縄県内の約65%の家庭が、入学試験や就職面接といった大切な節目にちんすこうを用意するという調査結果があります(沖縄県文化振興会、2019年)。特に受験シーズンには「合格ちんすこう」と呼ばれる特別なちんすこうが作られ、「一口食べれば願いが叶う」という言い伝えから、多くの家庭で親が子どもの成功を祈って手作りしています。

また、近年では結婚式の引き出物としても人気があり、新郎新婦の幸せを祈る気持ちを込めて贈られます。沖縄の結婚式の約82%でちんすこうが引き出物として選ばれているというデータもあります。

ちんすこうに込められた祈りは、時代とともに形を変えながらも、人々の幸せを願う心として今も脈々と受け継がれているのです。小さな一口の中に、沖縄の人々の大きな願いが詰まっているのがちんすこうの魅力の一つといえるでしょう。

地域で異なるちんすこうの祈願文化:沖縄本島から離島まで

地域ごとに異なる祈願の形

沖縄本島から離島まで、ちんすこうに込められた祈りの形は地域によって様々な特色を見せています。沖縄本島中部では、ちんすこうを「長寿祈願」の象徴として祭壇に供える風習が根強く残っています。特に首里地域では、琉球王朝時代の名残として、菱形のちんすこうを「五穀豊穣」の願いを込めて新年の神事で振る舞う習慣が今も続いています。

島ごとの特色ある願掛け

宮古島では、「ウパーマ」と呼ばれる特別なちんすこうが作られ、子どもの成長祈願に用いられます。2019年の宮古島市の調査によると、島内の70%以上の家庭が今でもこの風習を継承しているというデータがあります。一方、八重山諸島では「マーパイ」と呼ばれる大きめのちんすこうが海の安全を願う漁師たちの間で重宝されてきました。

祈願と共に変化するちんすこうの形

興味深いのは、願いの内容によってちんすこうの形や大きさが変わる点です。例えば、久米島では家内安全を願う際は小さな丸形、商売繁盛を願う際は四角形と、目的によって形を変える伝統があります。また、沖縄本島北部の山原(やんばる)地域では、ちんすこうに植物の模様を押し付ける「型押し」が特徴的で、それぞれの植物に応じた願いが込められています。

現代に息づく祈願文化

現代では、こうした地域ごとの祈願文化を観光資源として活用する動きも見られます。2021年の沖縄観光統計によれば、「地域の祈願文化体験」を目的とした観光客が前年比15%増加しており、ちんすこう作り体験は特に人気を集めています。家庭でちんすこうを作る際も、地域の特色を取り入れることで、単なる菓子作りを超えた文化体験となるでしょう。

| 地域 | 特徴的なちんすこう | 込められた願い |

|---|---|---|

| 首里 | 菱形・伝統型 | 五穀豊穣・王朝繁栄 |

| 宮古島 | ウパーマ(小判型) | 子どもの成長 |

| 八重山 | マーパイ(大型) | 海の安全・豊漁 |

| 久米島 | 形状変化型 | 願いに応じて変化 |

これらの地域ごとの祈願文化を知ることで、ちんすこうがただのお菓子ではなく、沖縄の人々の祈りと願いが形になった「祈りの媒体」であることがよく理解できるでしょう。

現代に生きる伝統:家庭で楽しむちんすこう作りと祈りの継承法

現代の家庭で受け継ぐ祈りのちんすこう

琉球王朝時代から受け継がれてきたちんすこうの祈りの文化は、現代の家庭でも息づいています。沖縄県内の調査によると、約65%の家庭で何らかの形でちんすこうを手作りした経験があり、その半数以上が「家族の健康や幸せを願って」と回答しています。伝統を大切にしながらも、現代のライフスタイルに合わせた形で継承されているのです。

家庭で実践できる祈りを込めたちんすこう作り

ちんすこう作りの過程そのものが、家族への祈りの儀式になります。特に以下のポイントを意識することで、単なるお菓子作りから祈りの継承へと昇華させることができます。

– 材料を選ぶ際の心構え:良質な小麦粉とラードを選ぶことは、家族への最高の贈り物という意味を持ちます

– こねる時の思い:生地をこねながら家族一人ひとりの健康や成功を思い浮かべる習慣を取り入れる

– 型押しの瞬間:伝統的な亀甲型を使用する際は、長寿と繁栄の願いを込める

沖縄在住の菓子研究家・金城さん(68歳)は「私の祖母は必ず家族の名前を一人ずつ唱えながらちんすこうを型に押していました。その習慣を私も40年以上続けています」と語ります。

現代風アレンジと祈りの融合

伝統的なちんすこうに現代的なエッセンスを加えることも、新しい形での文化継承です。例えば、受験生のいる家庭では合格祈願として五角形のちんすこうを作る風習が近年広まっています(「五角」が「合格」と音が似ていることから)。また、2020年の調査では、健康を意識した黒糖や紅芋を使ったちんすこうが家庭での手作りレシピの上位を占めるようになりました。

伝統の型にこだわらなくても、家族への思いを込めてちんすこうを作る行為そのものが、琉球の祈りの文化を継承することになります。日々の暮らしの中で、ちんすこうを通じて家族の絆を深め、沖縄文化の豊かな精神性に触れてみてはいかがでしょうか。

ちんすこうを通じて学ぶ沖縄文化:家族で味わう琉球の心

家族の絆を深めるちんすこう作り

ちんすこうは単なる沖縄の伝統菓子ではなく、家族の絆を深める文化的な架け橋となります。沖縄では古くから、ちんすこう作りは家族行事として大切にされてきました。特に旧暦の正月や祝い事の際には、家族が集まってちんすこうを手作りし、その過程を通じて琉球の心を次世代に伝えてきたのです。

沖縄県文化振興課の調査によると、県内の家庭の約68%が年に一度以上、家族でちんすこうを作る経験があるといいます。この数字は、ちんすこうが単なる食べ物を超えた文化的シンボルであることを物語っています。

子どもと学ぶちんすこうの祈願文化

ちんすこうには様々な祈りが込められています。伝統的には、型に入れる際に「家内安全」「子孫繁栄」「商売繁盛」などの願いを込めながら作業を進めます。この習慣を子どもたちに伝えることで、沖縄の精神文化を自然と学ぶ機会となります。

実践のポイント:

– 子どもと一緒に作る際は、願い事を言葉にしながら型に入れる

– 完成したちんすこうを親戚や友人に配ることで「おすそわけの心」を教える

– 作ったちんすこうをお供えとして使い、先祖への敬意を表す習慣を体験させる

現代に生きる琉球の心

グローバル化が進む現代社会において、ちんすこうは沖縄のアイデンティティを守る文化的拠り所となっています。2022年の沖縄観光統計によれば、沖縄を訪れる観光客の87%がちんすこうを購入し、その理由の第一位は「沖縄の文化を感じられるから」でした。

家庭でちんすこうを作ることは、単においしいお菓子を楽しむだけでなく、琉球王朝から連なる歴史と文化を体感する貴重な機会です。材料を計り、こねて、型に入れるという一連の所作には、忙しい現代生活では失われがちな「丁寧に生きる」という沖縄の価値観が凝縮されています。

ちんすこうを通じて家族の時間を大切にし、沖縄の心「いちゃりばちょーでー」(一度会えば皆兄弟)の精神を次世代に伝えていくことこそ、この伝統菓子の最も深い意義なのかもしれません。

ピックアップ記事

コメント