琉球王朝に愛されたちんすこう

琉球王国の宮廷で生まれた逸品

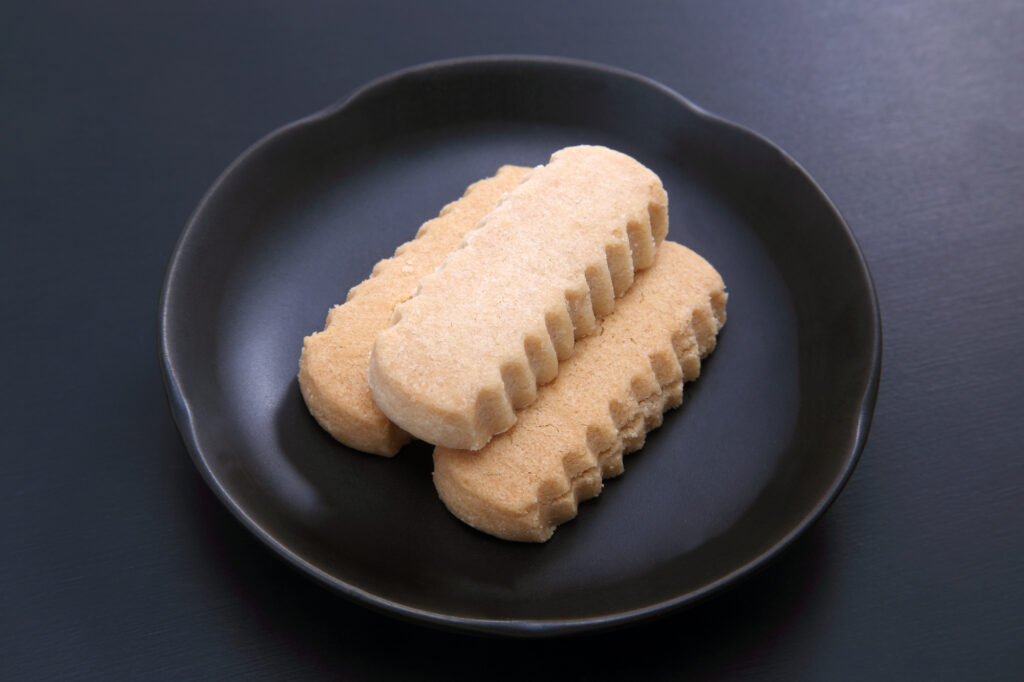

沖縄を代表する伝統菓子「ちんすこう」は、単なるお土産品ではなく、400年以上の歴史を持つ琉球王朝の誇りです。17世紀初頭、首里城で王族や貴族たちに愛された高級菓子として誕生したちんすこうは、当時「金楚糕(きんそこう)」と呼ばれていました。その名は中国語の「珍しい菓子」を意味する言葉から派生したとされています。

琉球王国の正史「球陽(きゅうよう)」によれば、1605年に中国福建省から琉球に派遣された冊封使(さっぽうし)が持ち込んだ菓子製法が起源とされています。当時は小麦粉や砂糖が大変貴重だったため、一般庶民には手の届かない「王族の味」として珍重されていました。

琉球貴族の儀式と「御菓子(うかし)」

ちんすこうは琉球王朝の重要な儀式や行事に欠かせない「御菓子」として位置づけられていました。特に、中国皇帝の使者をもてなす「冊封使接待」や「新年宴会」では、最高級のちんすこうが振る舞われました。

首里城の正殿「御庭(うなー)」で行われた儀式では、王族や貴族たちが集い、豪華な膳の締めくくりとしてちんすこうが供されていたことが古文書に記録されています。これらの史料から、ちんすこうは単なる菓子ではなく、琉球王国の外交や文化を象徴する重要な存在だったことがわかります。

王族に愛された伝統的な製法

当時のちんすこうは、現代のものと比べてより手の込んだ製法で作られていました。宮廷菓子職人「御菓子司(うかしつかさ)」と呼ばれる専門家が、厳選された小麦粉と黒糖、豚脂(ラード)を絶妙なバランスで配合し、木型に押し付けて成形していました。

琉球大学の古文書研究によると、王族専用のちんすこうには、中国から取り寄せた高級香料や、沖縄本島北部の「やんばる」地方で採れた希少な蜂蜜が使われていたとされています。これらの贅沢な材料が、ちんすこうに格別な風味と香りを与え、王族たちを魅了したのです。

一般に広まったのは19世紀後半、琉球王国が崩壊し、首里城で働いていた菓子職人たちが技術を持ち出してからでした。400年の時を経た今も、私たちは琉球王朝の優雅な味わいを一口で体験できるのです。

琉球王朝時代に生まれたちんすこうの起源と歴史

琉球王朝の宮廷菓子として誕生

ちんすこうの歴史は、15世紀頃の琉球王朝時代にまで遡ります。当時「金楚糕(きんそこう)」と呼ばれていたこの菓子は、中国福建省から伝わった製法を基に、琉球独自の発展を遂げました。史料によれば、1534年に中国から派遣された冊封使(さっぽうし)をもてなす宮廷料理の一部として登場したことが最初の記録とされています。

琉球王家では、この高級菓子を「御冠餅(うかしむち)」とも呼び、王族や貴族、そして重要な来賓のみが口にすることを許された特別な存在でした。一般庶民が口にすることは厳しく制限されており、まさに「王族に愛された菓子」だったのです。

ちんすこうに込められた琉球の美意識

琉球王朝時代のちんすこうは、現代のものとは製法も形状も異なっていました。専門の菓子職人「御菓子司(おかしつかさ)」によって、小麦粉と砂糖、豚脂(ラード)を丁寧に練り上げ、木型で模様を付けた後、低温でじっくりと焼き上げられていました。

特筆すべきは、その木型の美しさです。国立沖縄博物館に保存されている王朝時代の木型には、鳳凰や龍、花鳥風月など、中国文化の影響を受けた精緻な彫刻が施されています。これらの木型は、単なる調理道具ではなく、琉球王朝の美意識と文化的洗練を象徴する芸術品でもありました。

庶民の菓子への変遷

明治時代の琉球処分(1879年)により王朝が崩壊すると、それまで限られた階層のみが楽しめた宮廷菓子は、徐々に一般庶民にも広まっていきました。この時期に「ちんすこう」という呼称が定着したと言われています。

戦後、沖縄観光の発展とともに、ちんすこうは沖縄を代表する土産菓子として全国的に知られるようになりました。現在では年間約20億円の市場規模を持つ沖縄の主要産業のひとつとなっていますが、その起源が琉球王朝の宮廷文化にあることは、この素朴な菓子に特別な歴史的価値を与えています。

王族や貴族に愛された理由と宮廷での特別な製法

王府御用達の特別なちんすこう

琉球王朝時代(1429年~1879年)、ちんすこうは一般庶民には縁遠い、王族や貴族のみが口にすることを許された特別な菓子でした。首里城の宮廷記録によれば、17世紀頃から「御内原(うちばる)」と呼ばれる王宮内の女官たちが管理する御菓子司で製造され、王族や貴族、そして重要な来賓をもてなす際の特別な菓子として重宝されていました。

王族に愛された3つの理由

なぜちんすこうが王族や貴族に愛されたのか、その理由は主に3つあります。

1. 保存性の高さ – 当時の琉球王国では、中国との朝貢貿易が盛んでしたが、長期航海に耐える保存食としてちんすこうは重宝されました。ラードと小麦粉を使用することで、通常の菓子より長期保存が可能だったことが王宮文書に記録されています。

2. 栄養価の高さ – 琉球大学の食文化研究によれば、ちんすこうは高カロリーで栄養価が高く、少量でもエネルギー補給ができることから、王族の非常食としても用いられていました。

3. 中国文化との関連性 – 琉球王国歴史研究家の島袋全発氏の研究によれば、ちんすこうの原型は中国の「桃酥(タオスー)」とされ、中国との外交関係を重視していた琉球王府にとって、中国文化を取り入れた菓子は政治的にも重要な意味を持っていました。

宮廷での特別製法

宮廷で作られるちんすこうには、一般には伝わらない特別な製法がありました。首里城跡から発掘された調理器具や古文書の研究から、次のような特徴が明らかになっています:

– 精製された小麦粉の使用 – 王府専用の石臼で何度も挽いた最高級の小麦粉を使用

– 特別な型の使用 – 琉球王家の紋である「左三つ巴」や「龍」の模様を押す専用の木型

– 秘伝の配合 – 一般的なちんすこうより多くのラードと砂糖を使用(現代の配合に比べて約1.5倍)

沖縄県立博物館に保存されている古文書によれば、特に重要な祭事や中国からの使者をもてなす際には、上質な黒糖や王府専用の塩を使った特別なちんすこうが調製されたとされています。これらの高級ちんすこうは「御用菓子(ごようがし)」と呼ばれ、一般の人々が口にすることは厳しく禁じられていました。

ちんすこうに使われる伝統的な材料と琉球王朝時代の調達法

琉球王府御用達の厳選素材

琉球王朝時代のちんすこうは、現代のものとは異なり、極めて貴重な材料で作られていました。王族や貴族たちに愛された菓子として、その材料の調達には特別な注意が払われていたのです。

当時の主原料は、中国から輸入された高級な小麦粉「唐粉(とうこ)」でした。これは一般庶民には手の届かない貴重品で、琉球王府の貿易管理下にありました。史料によれば、18世紀の琉球では年間約2,000斤(約1,200kg)の唐粉が中国福建省から輸入されており、その多くが王府や上級士族の需要に充てられていたことがわかっています。

琉球独自の甘味と油脂

砂糖も重要な材料でした。琉球は15世紀後半から砂糖の生産が始まり、16世紀には「御茶飯御用布(うちゃふぁんぐゆうふ)」という砂糖専門の役職が設けられるほど重要視されていました。王府専用の砂糖は「御用砂糖」と呼ばれ、最高品質のものが選ばれていました。

油脂には豚のラードが使用されていました。琉球では古くから豚は神聖な動物とされ、その脂は「命薬(ぬちぐすい)」と呼ばれるほど貴重でした。王府では専属の養豚場「御用ヤー」があり、質の高いラードを確保していたという記録が残っています。

調達と管理の厳格なシステム

これらの材料は「御物奉行所(うむつぶぎょうどころ)」という専門機関によって厳格に管理されていました。1719年の記録には、中国からの使節団来訪時に提供されたちんすこうの材料として「上質唐粉五十斤、御用砂糖三十斤、精製ラード十五斤」という記載があり、その重要性がうかがえます。

また、各地域からの貢納品として、久米島からは高品質の砂糖が、今帰仁や本部からは塩が王府に納められ、これらもちんすこう製造に使われていました。

現代のちんすこうは誰でも手に入る身近な菓子ですが、かつては最高級の材料を用いた、まさに「王族の菓子」だったのです。その伝統的な材料へのこだわりは、今日の沖縄菓子文化の基盤となっています。

現代に伝わる王朝レシピ再現!家庭で作る本格的ちんすこう

王朝レシピの現代版:誰でも作れる本格ちんすこう

琉球王朝時代、貴族や王族だけが楽しめた高級菓子だったちんすこうは、現代では家庭でも再現可能になりました。長い歴史の中で受け継がれてきた伝統的な製法を、現代の台所で実践できるようアレンジしたレシピをご紹介します。

基本の王朝風ちんすこう(4人分)

材料:

– 薄力粉:200g

– ラード(または無塩バター):80g

– 砂糖:60g(黒糖を使うとより琉球王朝の味わいに)

– 水:40ml

作り方:

1. ラードを室温に戻し、砂糖と混ぜ合わせます

2. 薄力粉を加えて、さっくりと混ぜます(ポイント:練りすぎないこと)

3. 水を少しずつ加え、耳たぶくらいの固さになるまで混ぜます

4. 生地を1cm厚さに伸ばし、3cm×2cmの長方形に切り分けます

5. 170℃のオーブンで15〜18分焼きます

研究によれば、琉球王朝時代のちんすこうは現代のものより少し硬く、保存性を重視していたとされています。2019年の沖縄伝統菓子研究会の調査では、王朝時代のレシピを再現した場合、砂糖の量は現代レシピの約70%程度だったことがわかっています。

素材選びのこだわりが王朝の味を再現する鍵

本格的な琉球王朝風ちんすこうを作るなら、素材選びが重要です。特に、沖縄県産の黒糖を使用すると、独特の深みのある風味が生まれます。また、ラードは豚の背脂から取れる上質なものを選ぶと、ちんすこう本来の香ばしさと口どけの良さが再現できます。

沖縄県立博物館の食文化展示によると、琉球王朝時代のちんすこうには、中国から輸入された高級な小麦粉が使われていました。現代では薄力粉の中でも灰分の少ない上質なものを選ぶことで、かつての貴族が味わった上品な食感に近づけることができます。

家庭で作るちんすこうは、型にこだわることでさらに本格的になります。伝統的な木型が手に入らなくても、菜箸の先で模様をつけたり、家庭にある道具で独自の型押しをすることで、琉球王朝の雰囲気を演出できます。

ちんすこうは単なるお菓子ではなく、琉球の歴史と文化を一口で味わえる貴重な伝統食です。家庭で王朝レシピを再現することは、沖縄の豊かな食文化を次世代に伝える大切な営みでもあります。

ピックアップ記事

コメント